Volume.45 SPECIAL CONTENTS

光を描く、美しい家

The Art of Light

光で空間は変わる ——

世界が認めた照明デザイナーが描く、

暮らしの風景。

Presenting Light

Light Transforms Space ——

A Vision of Everyday Life

By a Globally Acclaimed Lighting Designer

Volume.45 SPECIAL CONTENTS

光で空間は変わる ——

世界が認めた照明デザイナーが描く、

暮らしの風景。

Presenting Light

Light Transforms Space ——

A Vision of Everyday Life

By a Globally Acclaimed Lighting Designer

SHOICHI UCHIYAMA

DESIGN OFFICE

照明デザイナー。ヤマギワ勤務を経て内山章一デザイン事務所設立。グレアフリー(まぶしさがない)の照明器具のデザインに取り組み、iFデザイン賞(ドイツ)、ARCベストニュープロダクトプラチナ賞(イギリス)などを受賞。2003年、ルイスポールセンからペンダントライト「エニグマ」を発表。

Lighting designer. He established Shoichi Uchiyama Design Office after working for Yamagiwa Corporation. Having engaged in designing glare-free lighting equipment, he received the IF Design Award (Germany), ARC Best New Product Platinum Award (UK), etc. His designed “Enigma” pendant light was released from Louis Poulsen in 2003.

宙に浮かんでいるかのような、薄い円盤状のシェード。光に浮かぶ繊細な同心円が織りなすフォルムは主張しすぎることなく、空間をエレガントに彩る。デンマークで150年の歴史をもつ照明ブランド、ルイスポールセンが2003年に発表したペンダントライト「エニグマ」は日本の照明デザイナー、内山章一さんがクラシックなシャンデリアを再解釈し、日本のミニマリズムを融合させたプロダクトだ。「翼が空中に漂う」と自身が表現する佇まいは点灯していない日中も美しく、世界で愛されるロングセラーとなった。

The thin disc-shaped shades look as if they were hovering in the air. The glowing delicate concentric circles form a shape decorating the space unpretentiously and elegantly. It is the “Enigma” pendant light released in 2003 by Louis Poulsen, a 150-year-old Danish lighting brand. This product was designed by Shoichi Uchiyama, a Japanese lighting designer by reinterpreting the classical chandelier concept to integrate Japanese minimalism. The designer described the fixture as “wings wafting in the air.” It looks beautiful even when it is unlit in the daytime and has become the world’s beloved long-selling item.

Photo:Louis Poulsen (ルイスポールセンストア東京|大阪)

(Louis Poulsen Store Tokyo / Osaka)

世界的ブランドであるルイスポールセンは、“近代照明の父”と呼ばれる建築家のポール・ヘニングセンや家具と建築でも知られるアルネ・ヤコブセンなど、デザインの巨匠が手掛けたプロダクトを100年の時を経た今なおつくり続ける。日本で長年照明デザインに携わってきた内山さんは、同社にエニグマを飛び込みで提案した理由をこう振り返る。「日本では、売れないと判断された製品はすぐに製造中止になるのが現実です。しかし北欧には100年前にデザインされた家具や照明、食器の製造を産業として守り、大切につくり続ける風土がある。ルイスポールセンなら、長く愛されるプロダクトをともにつくれるのではないかと考えました」

しかし提案から半年たっても返事はこない。不採用かと諦めかけた折、突然「1週間、本社に招待したい」とのメールが届く。急遽現地へ赴き、契約に至った。「手渡された分厚い契約書には、100年以上後を想定したロイヤリティ(使用料)が細かく定められていました。製品を長く大切につくり続けるというルイスポールセンの姿勢に感激しました」

同社には世界中から年間千件以上の売り込みがあるが、製品化に至るのはごくわずか。エニグマはブランドの特徴であるシェードを使ったデザインに加え、理想的な配光を従来の製品とは異なる手法で実現したことが決め手になった。

Louis Poulsen as a global brand still manufactures the products designed a century ago by great masters, such as Poul Henningsen, an architect known as “father of modern lighting” and Arne Jacobsen, an architect and furniture designer. Uchiyama, who has engaged in lighting design in Japan for years, recalls the reason why he made a walk-in proposal to the manufacturer. “In Japan, once they find a product is not selling any more, that product will go out of production immediately. On the other hand, Northern Europe has a culture where they protect, as an industry, the manufacturing of the furniture, lighting equipment and tableware designed 100 years ago, and cherish and keep making those items. I thought that with Louis Poulsen, I might be able to create a product, which could be long beloved.”

However, he had had no reply for more than six months since his proposal and was almost at the point of giving up assuming that the proposal had been rejected. Then, he suddenly received an e-mail message from Louis Poulsen saying, “We would like to invite you to our head office for one week.” Uchiyama rushed to Copenhagen and signed a contract. “As receiving thick contract documents specifying detailed provisions on the assumed royalty in more than 100 years’ time, I was thrilled with the attitude of Louis Poulsen to cherish and keep making products for many years.”

Every year, Louis Poulsen receives more than 1,000 business propositions from around the world and only a few of them will reach commercialization. Enigma was chosen not only because of its shade design reflecting the characteristics of the brand, but also because of its ideal distribution of light, which was materialized in a different manner from traditional products.

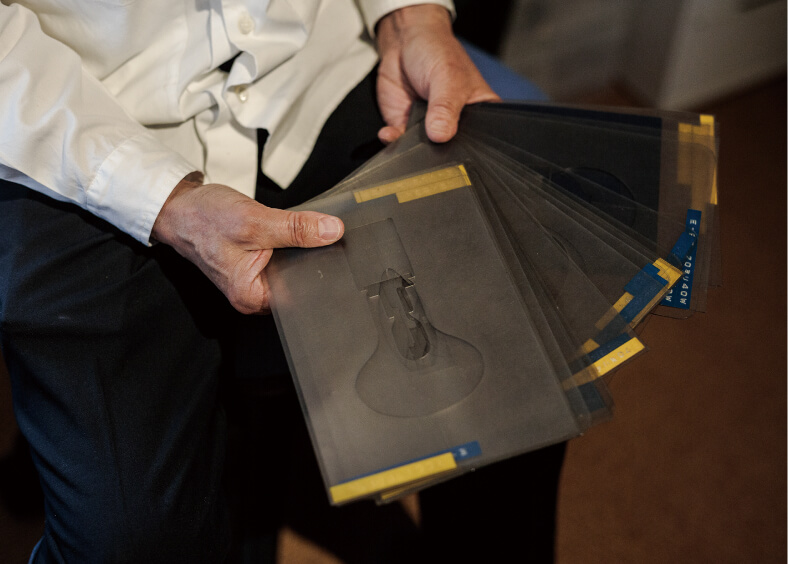

契約から発売までに要した年月は、実に4年。内山さんは何度もデンマークへと足を運び、製品化に必要なすべての要素を相談して決めていった。

内山さんが照明をデザインする上で大切にしているのが「グレア(不快なまぶしさ)がないこと」。太陽を直接見るとまぶしいように、光源が目に見える照明器具は不快さを感じる。エニグマは上部のLED光源で読書にも十分な照度88ルクスを保ちながら、フロスト加工を施した円盤状シェードで光をバウンドさせ横方向に柔らかな光を放つ設計により、美しいフォルムとどの角度からも光源が見えないデザインを見事に形にした。

複数の同心円の円盤のシェードは、各サイズ共通の金型からつくられる。シェードは4枚、5枚、7枚の3種類、カラーはホワイトとブラックで、トータル6タイプのバリエーション。住宅から大型施設まですべての空間に対応できる合理的な設計だ。使い手の視点に立った長く愛用できるデザインも特徴で、素材にはアクリルとアルミとステンレスを採用しているため、自宅で手軽に分解して水洗いできる。これはダイニングですき焼きや焼き肉を楽しむ日本の食生活を考慮して、油汚れを取りやすくするため。さらに椅子から立ち上がった時に頭をぶつけにくいデザインとし、「ペンダントライトはダイニングテーブルから60㎝の高さが美しい」とするルイスポールセンの美学と使いやすさを融合させている。

Indeed, it had taken four years for Enigma to be released since the conclusion of the contract. Uchiyama made many trips to Denmark to discuss and decide all the elements required for commercialization.

What is important to Uchiyama in designing lighting is to “eliminate unpleasant glare.” When you see the sun directly, dazzling light blinds you. The same thing happens when you see the exposed light source of a lighting fixture. Glare makes you feel uncomfortable either way. Enigma has an LED lamp placed at the upper part, which is bright enough to read by. The rays from the light source bounce back and forth between frosted disc-shaped shades and become soft light going horizontally. It is an amazingly well-designed fixture with a beautiful form and light source hidden from any angle of sight.

In manufacturing multiple concentric disc-shaped shades, molds are shared among different size variants, four-, five- and seven-shade versions. Each version has two color variants, white and black, and therefore, there are six variants in total. This is a rational design suitable for any place, ranging from residential houses to large commercial facilities. It is also a design created from the viewpoint of users to ensure that it will be loved and used for years. Since acrylic, aluminum and stainless steel are chosen for its materials, you can easily disassemble and wash the fixture with water at home. Uchiyama came up with this idea for the benefit of the Japanese people who enjoy cooking on tabletop stove (i.e., sukiyaki and barbecue) in the dining room, and need to clean the greasy stains as a result of that cooking. It is further designed to prevent people from bumping their heads against the fixture when rising from their seats. The designer combined those practical aspects with an aesthetic perspective of Louis Poulsen: “Pendant lights should be 60 centimeters above the dining table.”

何より驚くべきは、シェードをつなぐ独自開発の極細ワイヤーを取り外すと本体を薄く畳める設計だ。エニグマ425ではわずか1.5㎏ と軽量で、日本のマンションの天井の下地にも設置でき、模様替えや引っ越しもしやすい。これらの特徴により輸送や保管コストを抑え、購入しやすい価格を実現した。「提灯のように畳めるデザインが日本的だと現地の担当者に評されました。意識したわけではありませんが、心の奥深くに提灯の記憶があったのかもしれません」

Most surprising of all, the main unit can be folded up compactly as the uniquely developed extremely thin wires, which connect shades, are removed. Enigma 425 weighs just 1.5 kilograms, which is light enough to install on the ceiling base of Japanese condominiums, and therefore, remodeling and moving are easy. These characteristics saved transportation and storage costs and achieved affordable prices. “The Danish representative remarked that Enigma was Japanese as its foldable design resembled Japanese lanterns. I had never been aware of that but a memory of Japanese lanterns might have deeply etched in my mind.”

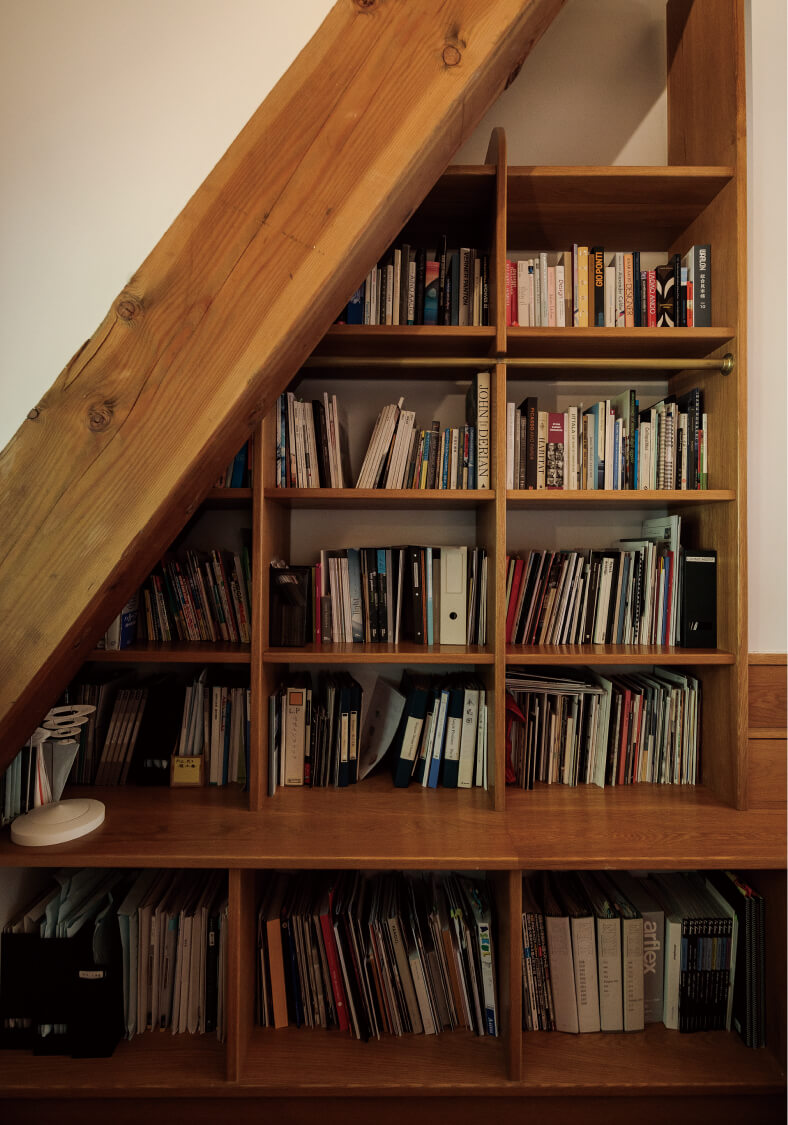

毎年春からクリスマスまで、軽井沢の森の住まいで過ごす内山さん。「ここは標高1000m。豊かな森と湖があり、清らかな水と空気に恵まれている。北欧とあらゆる要素が似ている環境に、心惹かれました」と話す。コロナ禍を機に心落ち着く拠点を求めて巡り合ったこの住まいは、鉄筋コンクリート造による吹き抜けの大空間と、無垢材の床や意匠を兼ねた見事な梁、クラシカルな暖炉が魅力を放つ。フランス製の特注の屋根瓦や馬の蹄鉄を使った雨戸、さらにクラシックなブラケットライトやシャンデリアが残されていたことなど、建て主のこだわりにも共感した。

建物の魅力を生かしてリノベーションを行い、愛用の北欧家具やラグ、アートで彩った住まい。照明もゼロからデザインし、天井高8m近い吹き抜けのリビングには、特注サイズのエニグマ825ブラックタイプを3つ、高さを変えて浮遊するように取り付け、ダイナミックな空間を楽しんでいる。「エニグマは見る角度によって印象が変わる。2階から吹き抜け越しに見下ろす美しい姿が気に入っています」

Uchiyama lives in the woods of Karuizawa from spring to Christmas every year. He said, “This place is located at 1,000 meters above sea level. There are bountiful forests and lakes and blessed with fresh water and clear air. I was fascinated by the environment similar to Northern Europe in every aspect.” The COVID-19 pandemic made him seek for a site where he felt most at home and he encountered this residence, which attracted him due to its reinforced concrete structure providing vaulted large space, solid wood flooring, amazing exposed beams doubling as décor, and classical fireplace. He resonated with the commitment of the person who had originally built the house and left behind French custom-made roof tiles, shutters with horseshoes, classic wall brackets and chandelier.

Uchiyama took advantage of the building’s charms to renovate and decorate the house with his favorite Nordic furniture, rugs and art pieces. Lighting was designed from scratch. Three units of Enigma 825 Black only available through custom ordering were mounted on the almost 8-meter-high double-height ceiling of the living room. He enjoys the dynamic space where the three units hang down to different levels above floor and look as if they are hovering in the air. “Enigma gives you different impressions depending on the angle from which you see the fixture. My favorite is the beautiful overhead view from the second floor as looking down the vaulted space.

印象的なのは、ダイニングテーブルやソファ、ベッドサイドなど居場所ごとにペンダントライトやスタンドライト、テーブルライトを置いて「適材適所」の光を灯していること。日本の住まいではダウンライトやシーリングライト、間接照明で「空間全体を均一に照らす」ことに主眼を置きがちだが、それでは空間が単調に見えてしまう。ポイントで灯す光が壁や床、家具を美しく引き立て、明暗のメリハリをつくることで奥行きを生み出すことを、この住まいは教えている。

「ダウンライトは目線に対してまぶしさを感じるので、基本的に使いません。一方で、横方向からの光は照度を確保しながら空間を美しく演出する。ヨーロッパの古い建築で使われているようなブラケットライトを壁の要所に取り付けると、人の顔を美しく照らしてくれます」

Most impressively, “the right light for the right place” is materialized. The pendant lamps, floor lamps and table lamps are placed for the dining table, sofa, bedside and other places to stay. Japanese houses tend to focus on downlights, ceiling lights or indirect lighting to “illuminate the space evenly.” However, that type of lighting makes the space look monotonous. This residence teaches us that illuminated spots aesthetically accentuate walls, floors and furniture and well-balanced light and shade create a sense of depth.

“Basically, I don’t use downlights because they are dazzling. On the other hand, sideways lighting beautifies the space while maintaining a certain illumination level. The faces of people will be illuminated beautifully by the brackets installed on the key spots of the walls, as commonly found in the old European architectural structures.”

「この家を気に入った理由の一つは、東西南北に窓があること。朝は東の太陽で目覚め、東向きの窓から朝日を感じて朝食を取って、寝室の窓からは夕日を眺める。自然の中での光を感じながらの生活は、私の理想とするものでした」

この言葉から分かるように、内山さんは光をデザインする時、自然光と人の身体の関係を常に意識する。朝日を浴びて体を目覚めさせ、昼の光で活動し、日が沈んだら疲れを癒して眠りへと体を導く。体内時計のリズムに対して、光は重要な要素だ。夕暮れから睡眠までの時間帯は、食事や入浴、団らんなどシーンに合わせてリラックスできるあかりで過ごすことを大切にする。「心がけているのは、キャンドルの柔らかな光に包まれた夜の時間をつくること。夕食の時間も、照明のあかりをあえて半分に落としてキャンドルを灯します。すると、昼間とは違う美しいシーンが立ち現れるのです」

One of the reasons why I liked this house was that it had east, west, south and north windows. I would wake up with sunlight from the east, have breakfast in the sunshine from the east-facing window, and look at the sunset from the window in the bedroom. It was ideal for me to live with light in nature.” As you can notice from his word, Uchiyama is always aware of the relationship between natural light and the human body in designing lighting. People wake up in the morning sun and move in the daylight. After sunset, they heal their tiredness to go to sleep. Light is a key element to regulate the circadian rhythm. He values the light suitable for each scene, such as dining, bath or gathering, to relax during the hours between dusk and sleep. “I have been trying to be bathed in soft candlelight at night. Illumination is cut by half to add candlelight during dinner time and then, a beautiful scene different from the one in the daytime appears.”

内山さんには、北欧で見た忘れられない光景がある。冬の午後3時には薄暗くなる北欧では、日没後に空が濃い青に染まる「ブルーアワー」が始まる。その時間帯になると人々はキャンドルを灯し、家族や友人と時間を過ごす。暗さを受け入れながら必要なあかりだけを灯し、豊かな陰影を楽しむのだ。もう一つの記憶は、ルイスポールセンの工場内の社員食堂へ行った時のこと。「テーブルに、紫の細いキャンドルが並んで灯されていたんです。社員食堂であってもキャンドルの柔らかなあかりで食事を楽しむ姿勢に、光を慈しむ文化を実感しました」

キャンドルのあかりが、訪れる人に対して「ウェルカム」の心を意味するのも北欧で実感したこと。窓辺に並べて灯すキャンドルは外から見た時も美しく、夜に住まいを訪れる人を温かに迎え入れる。内山さんが窓辺で愛用するのは、珍しい黒いキャンドル。「黒が暗闇に溶け込むから窓にあかりだけが浮かんでいるように見える。とても綺麗なんです」

Uchiyama cherishes an unforgettable sight in Northern Europe, where. It dusks at 3:00 p.m. over there and the “blue hour” begins after sunset. It is a period of twilight, during which the remaining sunlight takes on a mostly blue shade and people light candles and spend time with their family and friends. They accept darkness and enjoy a wealth of shades with minimal light. He also remembers a visit to the employee cafeteria in the Louis Poulsen factory. “A row of purple thin candles was lit up on the tables. I realized the culture where people cared for light as watching them enjoy meals with soft candlelight.” He also realized that candlelight is a kind of “welcome” sign in Northern Europe. Lit candles lined up along the windowsill look beautiful from the outside and extend visitors a warm welcome. Uchiyama likes arranging rare black candles by window. “The black part blends in the dark. Thus, only the candlelight can be seen and looks like floating in the air. It is very beautiful.”

美しい光と暮らすには何を選んだらいいのだろうか。「ダイニングではテーブルの上を照らし、食事がおいしく見えるよう演出するペンダントライトが大切です。ポイントは座った時の目の高さでまぶしさを感じないこと、空間全体ではなくテーブル面のみを照らすこと。調光機能をつけておき、食後のお茶など会話を楽しむ時間は明るさを半分程度に落とすとリラックスできます。軽井沢に暮らし始めて近隣の友人と家に招き合うことが増えましたが、美しい光の下で食事を囲むと会話も弾みます」

さらに内山さんはダイニングの壁をネイビーにペイントし、座った人の顔に光が当たって美しく浮かび上がるようデザインしている。ダイニングや廊下のコーナーには、スタンドライトの光を。空間の四隅を照らすと「あかりだまり」が生まれ、奥行きが増して室内を広く見せる効果がある。

くつろぎのリビングに適するのは、テーブルランプやスタンドライトなどの重心が低いあかりだ。「ソファやラウンジチェアなど低い家具と組み合わせることで、リラックスを促します。太陽が沈んでいくように、あかりの位置が低くなることで体が休息へと向かうのです」

What should you choose to live with beautiful light? “It is important for the dining room to install pendant lights, which illuminate the top of the table to make the food look delicious. The key is to ensure that the lamp will not glare at the eye level of seated people and to only illuminate the table top rather than the space in whole. You should have a dimmable lighting fixture and decrease brightness by half to relax after meal when you enjoy talking over tea. Living in Karuizawa gives me more opportunities to invite and get invited by neighborhood friends. You will have a lively conversation at the dining table under beautiful light.”

Moreover, Uchiyama had the walls of the dining room painted in navy blue so that the illuminated faces of people at the table will emerge beautifully. At the corners of the dining room and the hall, floor lamps are placed. The glowing four corners produce lighted spots and create an illusion of depth making the space look more spacious.

The lighting fixtures suitable for a comfortable living room are those providing illumination at lower levels, such as table lamps and floor lamps. “A combination of these lamps and sofas, lounge chairs or any other low furniture facilitates relaxation. Lower lights rest human bodies as the setting sun does.”

北欧に学ぶ、光と闇とともに生きる暮らし。内山さんが理想とするのは、かの地の「美が人生を豊かにする」思想だ。

「北欧では、初任給で上質な椅子を買う人が多いといいます。肌に近い家具である椅子は一生付き合う友になる。優れたデザインを生み出す文化が根付いていて、それが市井の人々の暮らしに当たり前に根付いているからこそ、100年前に生まれたデザインが今もつくり続けられ、経済として成り立っているのでしょう。日本にも、和紙を介したほのかなあかりや金箔に映り込む蝋燭の炎のゆらめきといったデリケートな光に美を見いだす感性があります。そうしたものを大切にする感性を、照明を通じて提案したいと思っています」

Living a life with light and darkness is what Uchiyama has learned from Northern European philosophy, “Beauty enriches the lives of people.” It is his ideal. “They say that many Northern Europeans buy high-quality chairs by using their first salaries. They have a well-established culture creating excellent designs. Ordinary people incorporate that culture into their lives as a matter of course. Thus, they still manufacture products with 100-year-old designs and it is economically viable over there. Meanwhile, Japan has superior sensitivity in finding beauty in delicate light, such as dim light through washi, Japanese traditional handmade paper, or flickering candle flame reflected on gold foil. I would like to suggest, through lighting, that sensitivity to value the delicate light.”

Photo:Louis Poulsen (ルイスポールセンストア東京|大阪)