Volume.34 SPECIAL CONTENTS

工芸家×建築家暮らしの普遍性を追するキッチンライフ

THE BRAND-NEW

STANDARD BOX

幼なじみの工芸家と建築家が、

お互いの技術と情熱を掛け合わせて

生み出した1軒の家。

キッチンを暮らしの基点にした、

住まいの新スタンダードが見えてくる。

Volume.34 SPECIAL CONTENTS

幼なじみの工芸家と建築家が、

お互いの技術と情熱を掛け合わせて

生み出した1軒の家。

キッチンを暮らしの基点にした、

住まいの新スタンダードが見えてくる。

前田 大作氏(写真左) 田辺 雄之氏(写真右)

工芸家

1975年生まれ。江戸指物の工房として100年続く「前田木藝工房」の4代目。伝統技法と信州の木を使い、現代の生活者としての視点に立ったキッチンや家具を製作。

建築家

1975年生まれ。住宅から商業・公共建築まで幅広く手がけ、国内外で受賞歴多数。構造や内外装に木を多用し、人や街並みから長く愛でられる造形を追求している。

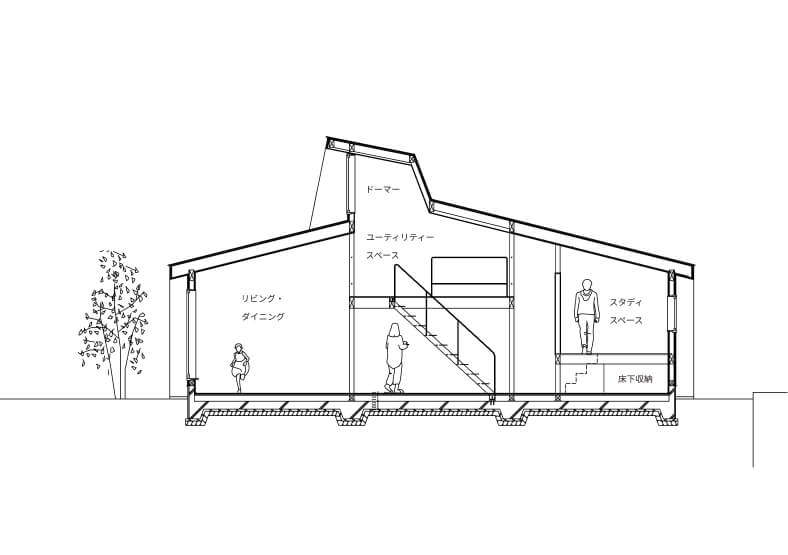

南向きのドーマーから、2階床のスリットを通して光が落ちるキッチン。4間の建物幅いっぱいに設けたリビングは、連続する大きな窓が実際以上の広さを感じさせる。

昔遊び場にしていた友達の家は、それはそれは面白かった。山ほどの木材や壁にずらりと並んだカンナ。真剣な眼差しで手を動かす友達の祖父や父、職人たち。“ものをつくる”ことの奥深さに憧れ、長じた彼は建築家の道へ。そして江戸指物の家業を継いだ友達は、信州で木の家具をつくる工芸家に——。

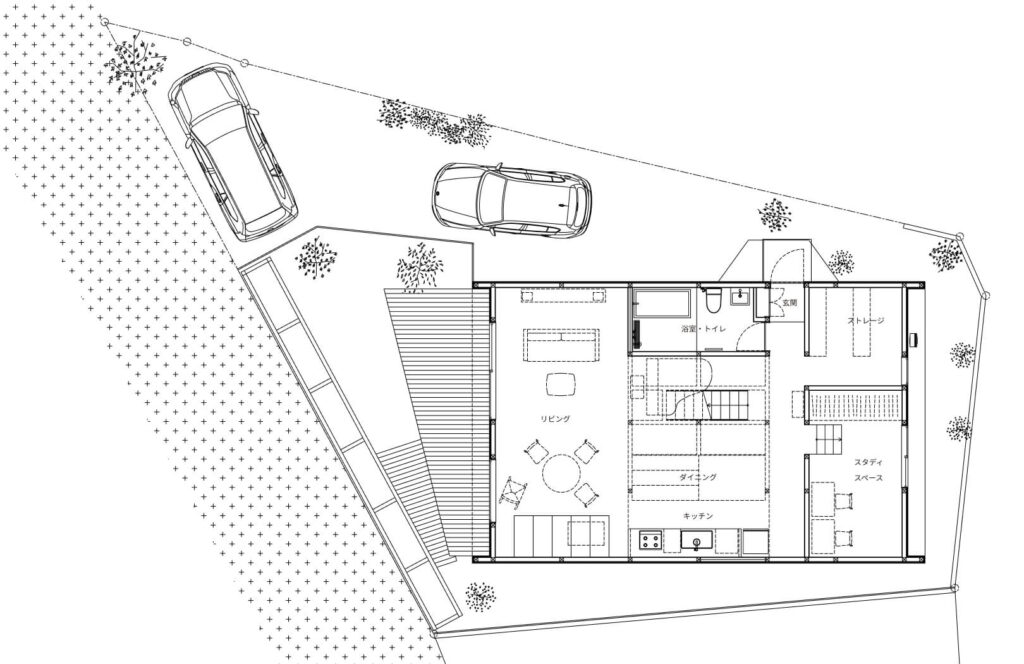

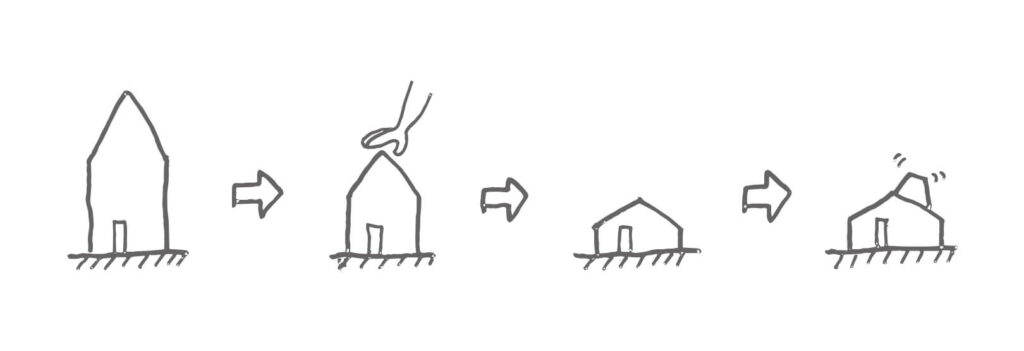

松本の中心部にほど近い住宅街。「ペッタンコハウス」という名のとおり、周囲の建物よりひときわ低く、地面に張り付くような独特のフォルムを見せる白い家が、工芸家の前田大作さんと、幼なじみの建築家・田辺雄之さんのコラボレーションによる住まいだ。

「ものづくりや木に対する興味の出発点と、“長く愛されるいいものをつくりたい”という軸は同じですが、僕たちは建築と家具という異なる視点で暮らしに向き合っています。これを掛け合わせたら、今までにない完成度の家がつくれると思いました」と田辺さん。

地場産のカラマツをランダムな幅で張った床は、製材時の鋸目のまま浮造り(うづくり)で仕上げた。伝統の木工技法だが、陰影が美しく、足触りもとても良い。

前田家の家事リズムや建物全体とのバランスを綿密に検討して製作した木製キッチン。ハードな使用に耐える強度と精密性を両立させる指物の技法が、随所に息づいている。

ペッタンコハウスの毎日は、建物中央に据えられた1.2×3.6mのキッチンテーブルから全てが始まる。

このテーブルは前田家の食卓兼調理スペースであり、大容量の収納家具であり、事務作業や来客との打ち合わせをこなす仕事場。壁側のシンク・コンロの下にはミーレの食洗機と洗濯機を組み込み、家事はほぼこの場で完結する。ときには友人が集まって食事をしながらお喋りしたり、材料を持ち寄って保存食を仕込むなど、大人数がこのテーブルを囲んで楽しい時間を過ごすことも。

信州の唐松や松を材料に、前田さんが設計・製作したオリジナルキッチンは、異なる木材を用途に応じて組み合わせ、精緻な箱家具をつくる江戸指物の技法が使われている。天板にはぶ厚い無垢材や墨色のモールテックス、ステンレスを使用。水や油、傷をも受け止め、使うほど表情豊かになるキッチンだ。

厚さ70mmの無垢材に浮造り加工を施してオイルを塗り込んだテーブルトップは、 インテリアの要になる存在感。鍛造アルミのトレイや木のカッティングボードも前田さん作。

「リビングを作品のショールームと兼ねる予定だったので、キッチン寄りの生活動線は必然的に生まれました。けれど住み始めてみるとこの形は想像以上にマルチユースで、どんどんキッチンが生活の中心に。機能面だけでなく、人と話しながら作業や食事をするスタイルが取りやすいんですよ。このキッチンは家での時間の密度が増す、暮らし方そのものが変わる装置だなと実感しています」

前田さんが話す傍らでは、幼い娘さんと奥様がランチの支度中。広いキッチンテーブルにあれこれとボウルを並べて、真剣に卵をかき混ぜる娘さんと、それを見守るご夫婦の様子に、人が集まって暮らすことの根源的な喜びを見る思いがする。

指物は釘などの接合金具を使わずに家具類をつくる木工技術。手が触れる引き出しの前面は木目が美しく硬い欅、内部は軽くて調湿効果のある桐という具合に、木の特性を考慮して組み合わせる。引き出しのシンプルなつまみ金具など、粋な意匠も江戸指物の伝統。

壁や扉で仕切らない空間はコンパクトなぶん暖房効率にも優れている。 必要に応じて家具を移動し組み合わせることで、暮らしにフィットさせていく。

DATA

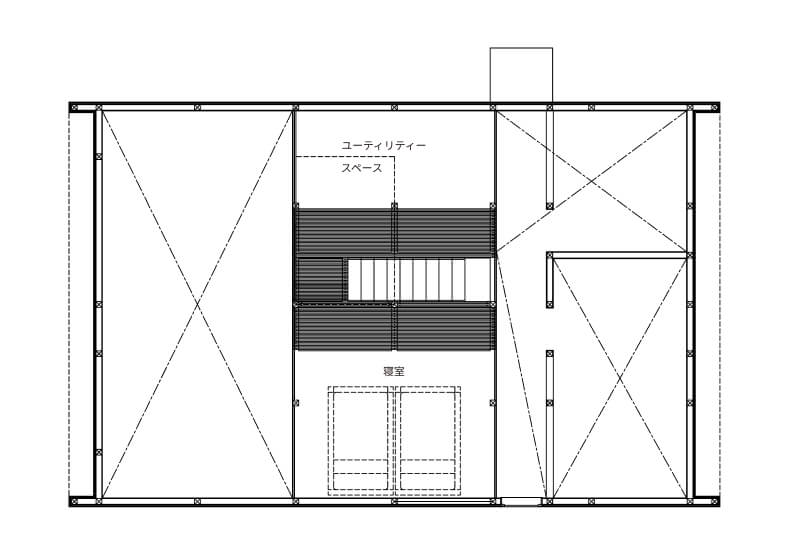

延床面積:32.12坪(106.00㎡)

1F面積:24.09坪(79.50㎡)

2F面積:8.03坪(26.50㎡)

ペッタンコハウスの中は、玄関とバスルーム以外ドアのない、ひとつながりの空間。 田辺さんは常々、家族の構成人数の変化で個室がデッドスペース化するのを解決したいと考えていたそう。「住宅は住み手の生活に寄り添うものですが、人生のある時期だけにフォーカスしすぎるとデッドスペース化が早まるというジレンマがあって。それなら敷地に対して最大限快適な“ハコ”をつくり、あとは住み手が必要に応じて仕切ったり開放できたら、誰もが暮らしやすい永続性のある建築になるのではと考えたんです」

依頼主が家具の作り手なのも、プランに大きく影響した。前田さんは自作の家具のベストなサイズ感や配置、素材や機構などを自邸でとことん検証するため、キッチンも含めた造作家具はいっさい取り付けないよう希望。

「生活者として自分の作品を考察することで、お客様に根拠のある提案ができます。持ち主の生活リズムの変化に対応できなければ、自分の家具は意味をなさないので。田辺くんとは建築と家具の領域を明確に分けて、長く人に愛される家をつくろうと話し合いました。建築として美しく、家具で暮らしをカスタマイズできる。それが僕らなりの“普遍的な住まい”の答えです」と前田さん。

長手6間×短手4間、カラマツ材の長さにより棟高7m以下という制限の中で、建築としての完成度と暮らしの充足を追求したペッタンコハウス。

planning & Illustration : 田辺 雄之

またこの家は、前田さんと縁深い土地で伐採され保管されていた、4m・3m尺の唐松が主建材。林業振興や戦後大量に植林された信州唐松の利用に取り組む前田さんは、この木を余さず活用したいと要望。田辺さんは1階床を土台より下げ、4m材を棟の通し柱に使う架構とした。また1本の丸太から柱梁材、板材、胴縁などの小さなパーツまで切り出すことで、製材所と連携しながらこの課題に取り組んだという。

「決まった長さの木材だけを使い、かつムダなく使い切るとコストが抑えられます。製材や加工の手間は確かに必要ですが、1棟丸ごとを汎用寸法の材で建てる手法は、予算や容積率の制約に有効です」

実際にこの家をベースにした「ペッタンコハウス2」が蓼科に誕生、「3」もアメリカで計画しているそうだ。

松本市入山辺にある、見渡す限り家も道路もない森は、ペッタンコハウスの建材となった唐松の産地であり、前田さんが代表を務めるアトリエm4(前田木藝工房)の製作拠点。そして自身の故郷だ。父親で師でもある前田純一さんが鎌倉から35年前にこの地へ移り、自ら建てた工房兼住宅。田辺さんも折に触れて訪れては前田さん父子と建築や工芸についての話をするという。

仏像を収める厨子や硯箱などの美術工芸品にとどまらず、純一さんは金属や革と木を組み合わせた椅子や机、キャビネットなどの斬新な指物作品を発表。前田さんもその流れを受け継ぎ、実用的で美しいものづくりに取り組んでいる。

ストーブの前で談笑する前田さん父子。オリジナルのローチェアやワゴンテーブルを置いたリビングは、一段低くなったキッチンとも会話が弾む。

「修業時代、父からは有言無言に“機能を追求した末に生まれる美しさは、自然の造形に通じる普遍性がある”と教えられてきました。僕がキッチンをつくるのは、この場所で学んだ、ともに食卓を囲む豊かさや、先人が植えた木を育てる尊さ、そして暮らしに応じて形が生まれる楽しさを、使う人に感じてほしいから。信州の木を使うのも、ここで育った指物師としての使命ですね」と前田さん。

ものづくりへの確固たる眼差しをもつ、気鋭の工芸家と建築家。二人の生み出す“暮らしのハコ”が、日本の住まいに清新な風を吹き込もうとしている。

山を見晴らすダイニングキッチンで食事を楽しむ。「家事をする人が、家の中で一番明るくいい場所にいられるように」と純一さんが設計した間取りは、現在でも先進的なアイデアに満ちている。バタフライテーブルを仕込んだキッチンワゴン、火床のある囲炉裏テーブルも、奥様のために製作したもの。日常の動作が作品のヒントになるという。